生成AIのビジネス活用が急速に進んでいるいま、Google Workspaceに搭載された「Gemini」への注目が高まっています。

一方で、「導入したものの、活用しきれていない」「現場にどう浸透させればいいか分からない」といった企業の声も少なくありません。

こうした課題に応える形で誕生したのが、当社アローサル・テクノロジーが提供する「Gemini研修」です。

その狙いと設計思想、実務で本当に役立つ研修とはどうあるべきか、代表・佐藤と広報・村上が対談。

10年前からAI事業に携わる佐藤は、生成AI業界の最前線で何を思うのか。

ぜひ最後までご覧下さい。

はじめに:アローサル式Gemini研修とは

当社の「Gemini研修」は、Google Workspaceに標準搭載されたAI「Gemini(ジェミニ)」の活用を促進するために開発された、企業向けの実践型研修です。

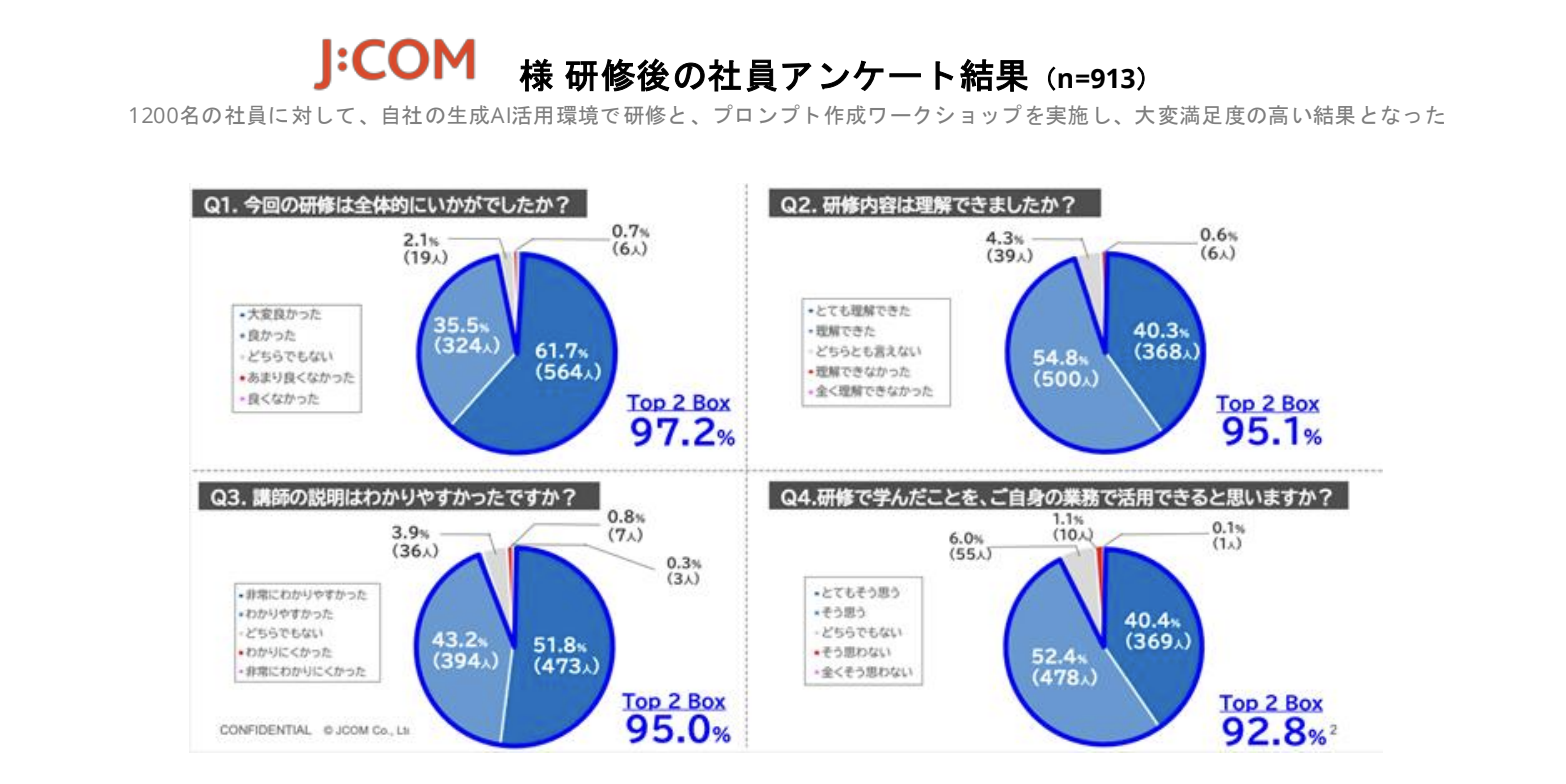

過去20,000名への生成AI活用研修をおこなってきたアローサル・テクノロジーならではのノウハウをぎゅっと詰め込んだ実践的なリスキリングとなっており、多くの方から高い評価を得ています。

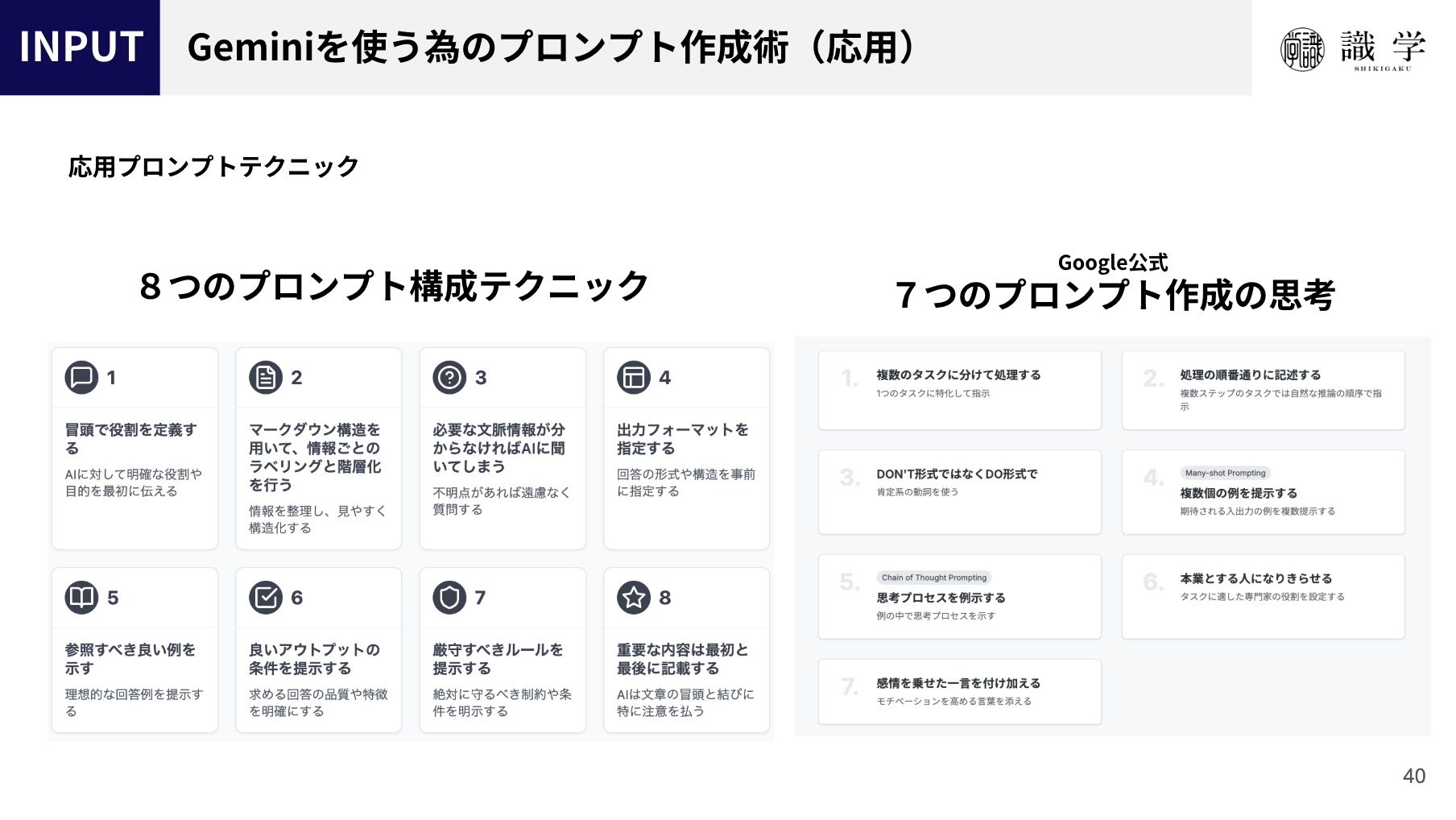

Gemini研修の具体的な内容としては、Google Workspace内のGmail、スプレッドシート、ドキュメントなどの業務ツールと連携して動作するGeminiを、実際の業務にどのように組み込むか。 その具体的な使い方、プロンプト設計、注意点、活用のコツまでを体系的に学べる内容になっています。

対象は、非エンジニアの現場担当者から、マネジメント層、AI推進担当者まで幅広く、研修内容も階層・部門・リテラシーに合わせて最適化されているのが特徴です。

詳細:https://www.arousal-tech.com/ai-reskilling

インタビュイー紹介

佐藤 拓哉(アローサル・テクノロジー株式会社 代表取締役CEO)

一部上場SIerにてプロジェクトマネジャー、システムエンジニアとして5年弱従事。エンジニアリングの経験とグローバルに世界で挑戦するため、2013年9月アローサル・テクノロジー株式会社を創業。ベトナム、バングラデシュのオフショア地域にてWeb/AI事業グレーション事業を推進し、システムやAIを活用した事業開発のスペシャリストである。のべ20,000名への生成AI活用研修実績をもち、満足度97%超えの研修を設計。

村上

アローサル・テクノロジー広報担当の村上です。本日はよろしくお願いいたします!

佐藤

アローサル・テクノロジー代表取締役CEOの佐藤です。こちらこそよろしくお願いいたします!

なぜ「Gemini研修」は生まれたのか?

──まず、Gemini研修が生まれた背景について教えてください。

もともとは社内でGeminiを活用しはじめたところからスタートしました。Google WorkspaceにGeminiが標準搭載されて、「これは確実に来る」と感じたんですね。 でも同時に、「企業は導入していても、現場で全然使われていない」という現実にも気づきました。そこで、まず社内向けに研修設計をはじめて、そのノウハウを社外にも届けられる形に整えたのがGemini研修です。

——そこから商品として展開するまでには、何か壁や苦労はありましたか?

ありましたね。社内のメンバー間で知識の差があったり、それぞれの業務上の言語が違ったりするので、カリキュラムを“共通言語化”するのに苦労しました。

また、各部門のニーズに応じてカスタマイズする柔軟性も求められたので、標準パッケージだけでは済まない部分もありました。

研修の概要について

——次に、「Gemini研修」とはどういった研修なのか、概要から教えていただけますか?

はい、Gemini研修というのは、企業で導入されているGoogle Workspaceに、すでに搭載されている「Gemini(ジェミニ)」というAI機能を、業務に活用する方法を学ぶための研修です。Geminiは今後ますます多くの機能が追加される予定で、それに対応する形で、実務にどう組み込んでいくかを具体的に学んでいただきます。

——この研修は、どのような人を対象にしていますか? 業種や部署、役職など、ターゲットの切り口があれば教えてください。

そうですね、エンジニア向けというような限定はありません。基本的には、PCを使って業務をされている方で、レポート作成や表計算といった作業に関わっている方を想定しています。そういった業務の効率化や改善に役立つ内容です。

——マネジメント層と現場の担当者では、研修内容に違いはありますか? それとも、同じものを提供しているのでしょうか?

内容は異なりますし、商品自体も分かれています。

たとえば1社で「マネジメント層向け」と「担当者向け」の両方を実施したい場合には、パッケージとしてまとめて提供することも可能です。ただし、それぞれ単体でも提供できるため、「現場だけ受けたい」「マネジメント層だけ受けたい」といったケースにも柔軟に対応できます。

研修設計の工夫について

——ありがとうございます。ではもう少し具体的に伺いたいのですが、たとえばITリテラシーがあまり高くない、非IT企業の担当者がこの研修を受けた場合、最終的にどういった状態になることを目指しているのでしょうか?

はい。たとえばChatGPTを趣味レベルでしか使ったことがない、というような方でも、研修後には自分でAIアプリを構築して、それを自身の業務効率化に活用できるレベルになる、というのが目標です。

——それはとてもキャッチーですね。AIリテラシーがほとんどない人が、AIを業務に使えるようになると。初心者でもついていけるように、何か工夫されているポイントはありますか?

はい、あります。最初は「驚き」や「好奇心」を引き出すような体験からスタートします。たとえば実際に操作してみて「こんなことができるのか」と感じてもらい、もっと知りたい、もっと使ってみたい、という意欲を引き出すことを大切にしています。

——ここで、もう少し研修の設計思想についてもお伺いしたいのですが、「無知の谷」や「対立の谷」といった概念を、以前にお聞きしました。それぞれ、もう少し詳しくご説明いただけますか?

はい。たとえば「無知の谷」というのは、そもそもAIに触れたことがなく、まったく分からないという人が感じるギャップのことです。私たちの研修では、その谷を越えてもらうために、たとえばAIに熊本弁を話させてみたり、歌をつくってもらったりと、遊び心を交えたアプローチをしています。こういった体験を通して「これは楽しい」「もっと知りたい」という気持ちを引き出すようにしています。

——なるほど、驚きや好奇心を起点に「わからない」を解消する設計なんですね。

そうですね。そこからさらに、次に出てくるのが「対立の谷」です。これは、無知の谷を越えてAIを理解し始めた人と、まだ越えていない人との間に生じる温度差や溝のことです。「なんであの人はこんなに熱量が高いの?」と感じてしまったり、逆に「なんで理解しようとしないの?」と苛立ちを感じてしまうような状態です。

——その「対立の谷」は、どのように乗り越えるのでしょうか?

まずは「やってみたい」「試してみたい」と感じてもらえるような環境を整えることが重要です。そのために、私たちは各社に「推進室」や「推進メンバー」のようなチームを設けることを推奨しています。そして、その推進役になる人たちに対しては、より専門的な研修(選抜研修)を提供しています。

——その選抜研修を受けた人が、社内でフォローアップ役になるというわけですね。

はい。ただし、選抜研修を受けたからといって、すぐに他者を指導できるほどの知識が身につくわけではありません。あくまでも、基礎的な理解と、社内でAI活用を“推進していこう”という意識を持ってもらうところまでをカバーしています。

研修構成と提供形態

——研修の構成について伺いたいのですが、何時間・何回セットというようなかたちで決まっているのでしょうか?

はい。基本的には「集合研修」と「eラーニング」に分かれています。

また、カスタマイズ研修に関しては、さらに「基礎研修」と「応用研修(ワーク)」の2つに分けて提供しています。

——カスタマイズ研修では、どのような受講対象を想定されていますか?

こちらは、どちらかというと現場の実務担当者向けです。たとえば2日間など、短期間でその企業に合った内容を提供します。逆に、選抜研修は推進役となる人やマネジメント層を対象に、助成金を活用しながら提供するケースが多いですね。

研修後のアフターフォロー体制

——研修を受けた後にわからないことがあった場合のアフターフォローについても伺いたいのですが、たとえば選抜研修を受けていない企業や担当者が、研修後に質問したい場合、どのような対応になるのでしょうか?

その場合は、選抜研修を受けたメンバーが社内でフォロー役になることを想定しています。ただ、もし選抜研修を導入していない場合には、アフターサポートは原則オプションとしてのご案内になります。

——なるほど。では、サポート込みの年間契約のような提供形態もあるのでしょうか?

はい、あります。たとえばeラーニングの提供を継続しつつ、年に数回の集合研修を組み合わせたり、プロンプトの高度化や活用事例の共有なども含めて、年間プランとして設計することも可能です。伴走型で、よりコンサルティングに近い体制になります。

——では、お問い合わせをいただいた企業が、実際に初回研修に至るまでの流れについて教えてください。

基本的な流れとしては、まずヒアリングを実施し、企業ごとの状況や課題を伺います。その内容に基づいて提案書とお見積もりを作成し、合意が得られた段階で日程調整・研修実施という流れになります。推進メンバーや部門リーダーが初期フェーズから関わることも多いです。

研修の具体的な内容とプロンプト以外のテーマ

——実際の研修で扱う内容について、プロンプト設計以外にはどのようなテーマがありますか?

たとえばGeminiを業務のどこで活用できるかという視点で、Google Workspaceとの連携方法やセキュリティ観点なども扱います。導入企業のニーズに応じてカスタマイズも行っているため、若干内容は異なります。

——実際の導入事例などがあれば教えてください。

はい。たとえば不動産会社さんでの活用事例があります。物件ごとに記録している議事録のなかから、特定の修繕履歴を検索する際、従来であれば80ページのPDFを手作業で読み込んでいたのですが、Geminiを使うことでピンポイントで情報を抽出できるようになりました。作業時間が大幅に短縮され、非常に喜ばれました。

——それは非常に具体的で、価値が伝わりやすいエピソードですね。そのような成果が出たときに、受講者の方からの声などもありましたか?

はい。「これまでの作業が何倍も早くなった」「本当に助かっている」といったお声をいただきました。理解のフェーズを超えて、実際に活用に至るような変化を支える工夫を、研修後にも意識しています。

他社との比較と当社研修の差別化

——ここからは、私が広報として特に聞きたいパートになります。他社でもAI研修を提供している企業はたくさんありますが、当社の「Gemini研修」ならではの強みはどこにあるとお考えですか?

一番の強みは、実務に精通したエンジニアがカリキュラムを作っているという点です。つまり、単にAIの理論や基礎を教えるのではなく、実際の業務にどう使えるかを前提にした設計になっています。

——他社では、一般的なAIの基礎を教えるだけというケースも多いと聞きますね。

そうですね。私たちはGeminiを日常的に業務で使っているメンバーが講師を務めていて、深い理解がある状態で教えることができるというのが大きな違いです。

——ありがとうございます。では、逆にこのGemini研修における課題や弱み、今後改善していきたい点があれば教えていただけますか?

そうですね。嬉しいことに沢山お問い合わせをいただいているんですが、それに対応できるリソースが追いついていないことですかね。講師の質は絶対に妥協できないので、僕(佐藤)と同レベルで講義が出来るような人材を増やしていかないとなと思っています。

——なるほど。質の高い研修のためには優秀な講師が必要だけれど、そこのリソースが足りていないということですね。

そうですね。AIに対しての知見が深く、また研修の技術も高い人材をこれからさらに増やしていきます。

アローサルが選ばれる理由

——比較サイトなどでたくさんの研修が並んでいる中で、アローサルを選ぶ理由として、どういったポイントを訴求すると効果的だと考えていますか?

実は、当社はいまから10年前にAI事業に携わり始めました。ChatGPTが出てくる、ずっと前からAIに関わっているからこそわかるAIについての知識やノウハウ、たとえばどんなタスクにはどういう風にAIを使えば業務効率化ができるのか、といったソリューションをしっかりと把握しているという点では他社さまにも一歩リードできているのかな、と感じています。

——それは確かに、強い差別化要素になりますね。

はい。たとえば、私たちが数年以上にわたってAI活用を進めてきたという実績があることで、「だからこそ現場の課題が分かるんだ」と、信頼感につながっています。

単なる“研修会社”ではなく、AI実践企業としてのナレッジを持っていることが、大きな選ばれる理由になっていると感じます。

——点と点がつながって線になる、ということですね。

そうですね。点的な知識だけでなく、それを社内でどう活用するか、どこに定着させるかというノウハウが蓄積されていることは、非常に強みだと思います。

ChatGPTとGeminiの比較について

——ここで少し話題を変えさせていただきたいのですが、ChatGPTとGeminiって、今一般ユーザーが最も触れる機会のある2大AIだと思います。この2つを比較した際に、Geminiの方が優れている点があれば教えてください。

はい。まずはGeminiのほうが圧倒的に安いんですよね。Google Workspaceに標準搭載されているGeminiは、スプレッドシートとかドキュメントを始め、ありとあらゆる機能にプラスアルファで使えるのに、全部コミコミでひとり1,700円くらい。このコスパの良さは外せません。

あとはやっぱり汎用性の高さでしょうか。Googleのサービスに付随して使えるAIとしては便利すぎますよね。しかも、GoogleならではのAIツール、たとえばNotebooklmとかも使える。この使いやすさはChatGPTにはないものです。

さらに細かいところでいくと、トークン数についてもChatGPTよりGeminiの方が20倍くらい確か多いのかな。一度に処理出来る情報の量がレベル違うんですよね。

——なるほど。たとえば私もChatGPTにプレスリリースのPDFを読み込ませることがあるのですが、思ったより正確に読めていないことが多いんですよね。

はい、その点、Geminiは文書構造をもとに「正確に理解したうえで出力する」ことに強みがあります。安定性という点では、Google製であることの信頼性も大きいと思います。

——では、実務で使う際に「よりミスなく」「より正確に」出力させたいという企業には、Geminiの方が向いているという理解で合っていますか?

その通りです。もちろん使い分けも大切ですが、「業務効率化」の観点では、Geminiのほうが一歩リードしていると思います。

生成AI導入を悩む企業のリアルな課題とは

——現在、このGemini研修を受講・検討されている企業について、業種や職種に何か傾向はありますか?

特に業種や職種は問いません。実際に導入いただいている企業も、不動産や人材系など幅広く、業界に偏りはありません。

唯一の前提として、「Google Workspaceを導入している企業」であることが条件になります。それさえクリアしていれば、どんな企業でもGemini研修の対象になり得ます。

——お問い合わせいただく企業が持っている課題や悩みとしては、どういったものが多いですか?

一番多いのは「Geminiを使いこなせていない」という危機感です。

最近は、GeminiがGoogle Workspaceに標準搭載されたことで、「何か使えるらしいけど、どうすればいいか分からない」「このままでは他社に遅れをとる」といった声が増えています。

——危機感の背景には、やはりAI活用の広がりがあるんでしょうか?

そうですね。それに加えて、Google Workspaceの価格改定の影響も大きいです。利用料が上がったことで、「せっかくお金を払っているのだから、ちゃんと活用しないと」といった心理も生まれています。

現場の反応と研修後のインパクト

——実際に研修を受けた現場の方々のリアクションで、印象に残っているものはありますか?

「とにかく面白い」「自分でもAIを使えるんだと思えた」

——そういった声を、受講者の方から口を揃えていただくことが多いです。AIに対して苦手意識があった方ほど、その変化は大きく、積極的に業務に取り入れていこうとされるのが印象的です。

最後に:Gemini研修を通じて描く未来

——最後の質問になります。このGemini研修を通じて、どのような未来や社会像を実現したいとお考えですか? 記事の締めとして読者に伝えたいメッセージがあればお願いします。

そうですね。

日本って人口が減少しているじゃないですか。そんな中で、「1人が10倍働けるような世界」、言い換えると「1人の業務が10倍ラクになる」ような社会を目指していきたいですし、目指すべきかな、とも思っています。

そのためにアローサルとしてなにができるのか、ということをこのGemini研修には詰め込んでいるので、ぜひ多くの方に受講していただきたいですね。

——ありがとうございました。

まとめ

Google Workspaceを導入している企業にとって、Geminiの活用は避けて通れないテーマです。

とはいえ、AI活用は「ツールを導入しただけ」では定着しません。

本当に必要なのは、「どう使えるかを知ること」そして「自分の仕事にどう落とし込めるかを体感すること」です。

アローサルのGemini研修は、そうした“使える実感”を得るための道筋を、現場目線で提供しています。

お問い合わせはこちら

Gemini研修の詳細を知りたい方、導入をご検討の企業様は、アローサル公式HPのお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

▶ お問い合わせはこちら