| この記事でわかること |

|

| この記事の対象者 |

|

| 期待できる効果 |

|

生成AIの導入が進む中で、多くの経営層が抱える疑問があります。それは、「全社員にAIツールを与えたのに、なぜ生産性の向上に大きな格差が生まれるのか?」という問いです。

- 衝撃的なデータ: MIT(マサチューセッツ工科大学)が大手企業の研究者1,000人以上を対象に行った検証結果は、この格差の現実を突きつけます。生成AI活用の上位10%の研究者は生産性が2倍近く向上した一方で、下位3分の1の科学者はAI導入による恩恵をほとんど受けなかった、という結果が示されました。

この「AI格差」の拡大は、単なるツールの使い方の問題ではありません。それは、AI時代の組織において、「何が真の価値を生むスキルなのか」という、人材育成戦略の根本に関わる問題です。

本稿では、MITの検証論文に基づき、この生産性格差が生まれる構造的な原因を深く掘り下げます。AIを「アイデア生成ツール」ではなく、「人間の判断力を試す試験官」と捉えることで、組織全体の生産性を底上げするための具体的な戦略を徹底解説します。

生産性2倍の上位層と効果なしの下位層:格差を生む「判断能力」

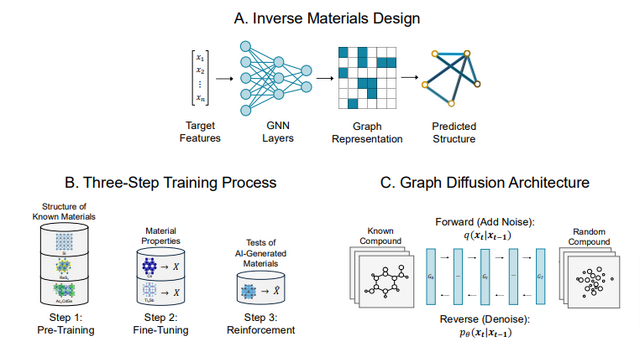

MITの研究は、米国の大手企業の研究開発(R&D)部門の研究者1,018人(221チーム)に対し、グラフニューラルネットワーク(GNN)という生成AIツールを導入し、特定の性質を持つ新しい材料の「レシピ」を生成させるという実験を行いました。

構造的格差の原因:「アイデア生成」から「評価・判断」への仕事の変化

実験の結果、研究者の作業内容は劇的に変化しました。

| 作業内容 | AI導入前(作業時間比率) | AI導入後(作業時間比率) | 変化の傾向 |

|---|---|---|---|

| アイデア生成 | 39% | 16% | 大幅減少(AIが代替) |

| 評価・判断業務 | 23% | 40% | 大幅増加(人間の役割) |

| 実験作業 | 増加 | 増加 | AIが検証すべき候補を増やしたため |

【格差の真因】

生成AIが「アイデア生成」という最も時間がかかっていた部分を代替した結果、人間の役割は「AIが提案した数百の候補の中から、本当に有望なものを評価・選別する『判断業務』」へとシフトしました。

- 上位層(生産性81%向上): AIが提案する材料の良し悪しを見分ける判断能力(評価能力)が高く、有望なアイデアを素早く選別できたため、成果が劇的に向上しました。

- 下位層(効果なし): AIが生成した大量のアイデアを前に、どれが有望なものかを判断できず、評価業務で手詰まりを起こしたため、AI導入の恩恵を受けられませんでした。

つまり、AI時代の生産性の鍵は、AIをどれだけ上手に使えるか(プロンプトスキル)ではなく、AIが生成したアウトプットをどれだけ正確に「評価・判断」できるかという、人間の専門性(Expertise)と経験(Experience)にかかっているのです。

AIが発見する「独創的なアイデア」の価値

AIによって発見された新材料は、既存の材料と比べてより独創的な構造を持っていることが判明しました。

これは、AIが人間の「過去の成功体験」という枠に囚われず、大胆なアイデアを提案できる能力があることを示します。このAIの創造性を活かすには、人間側に「その独創的なアイデアの真の価値を見抜く判断力」が必須となります。

組織の生産性を底上げする「AI時代の教育戦略」

このMITの検証結果は、企業のDX推進部と人事部に対し、「AIリテラシー教育」の焦点を変えるよう要求しています。

「プロンプトスキル」から「判断・評価スキル」へのシフト

従来のAI研修は「プロンプトの書き方」を中心に構成されることが多く、AIを正しく動かすスキルの習得に重点が置かれてきました。今後はそれに加えて、AIの出力を批判的に評価し、最適化する能力の育成が求められます。

人材育成の観点では、AIが生成したレポートの結論、コードの安全性、営業トークの切り口などについて、「なぜAIはその提案をしたのか?」を分析し、「人間として何を補うべきか?」を判断するトレーニングを義務化します。AIの回答を鵜呑みにするのではなく、論理的根拠や背景を見抜く力を育てることが、実践的なAIリテラシーの向上につながります。

業務設計の面では、AIの提案をそのまま実行しないという「人間の最終チェック」を業務プロセスの中に明確に組み込みます。これをガードレールとして設けることで、AIの判断ミスや偏りによるリスクを防ぎ、人間とAIの協働による安全で信頼性の高い業務運用を実現します。

AIが奪う「創造性」への対処(仕事の満足度低下リスク)

MITの検証では、AI導入による生産性の向上と引き換えに、仕事の満足度が低下するという結果が示されました。研究者の82%が満足度の低下を報告しており、その主な理由として「スキルの未活用」(73%)や「仕事の創造性の低下」が挙げられています。

AIが「アイデア生成」という創造的で楽しい部分を担い、人間には「評価」や「反復作業」といった単調なタスクが残る構造が生まれた結果、仕事の充実感が損なわれたと考えられます。

人事の役割としては、AI導入による「職務内容の再定義」と「キャリアパスの見直し」が不可欠です。AI時代においては、社員がAIを活用しながらも、人間にしかできない「共感」「倫理」「戦略的判断」といったスキルを発揮できる新しい創造的業務へとシフトできるよう支援する必要があります。人事部門は、社員がAIを“使われる側”ではなく、“使いこなす側”へ成長できるような仕組みづくりを進めることが求められます。

AI活用による「形式知化」と「チームの底上げ」

AIがベテランのノウハウを形式知化し、組織全体の判断力を高めることは、特に下位層の生産性向上に直結します。

ノウハウの共有の段階では、上位層の研究者がAIの提案を評価・選別し、その過程で得られた「成功パターン」や「失敗の原因」をAIにフィードバックします。こうして蓄積された知識が、組織全体のナレッジベースとして整備されることで、経験に依存していた判断を仕組みとして再利用できるようになります。

AIが「先生役」として機能する点も大きな価値です。AIはナレッジベースに蓄積された情報を活用し、下位層の研究者に対して「あなたのアイデアは過去の成功例のこのパターンに近い。この観点で検証すると良い」といった、個別最適化されたメンタリングを行えます。これにより、経験の浅い人材でも的確な判断や発想の方向づけが可能になり、組織全体の知的生産性が底上げされます。

結論:AI時代の生産性向上は「人間の再教育」である

MITの検証結果は、「AI時代の生産性向上は、AI導入ではなく、人間の再教育である」という、明確な事実を突きつけます。

AIは、私たちに「無限の可能性」を与えましたが、その可能性の真贋を見極める「羅針盤」を持つのは、私たち人間だけです。AIの進化に合わせて、「判断力、評価能力、批判的思考」といった人間のコアスキルを磨き直すことが、企業のDXを成功に導き、組織全体の生産性を底上げするための、最も重要な投資となるでしょう。

「AIに何をさせるか」ではなく、「AIの提案をどう評価し、どう行動するか」に焦点を当て、AI時代を勝ち抜く組織力を築きましょう。

Q&A: AIと人材育成に関する経営・人事からのよくある質問

Q1. AIを導入することで、研究開発職の採用基準は変わりますか?

大きく変わります。従来の「アイデアをゼロから生み出す能力」に加え、AI時代の研究者には「AIが生成した独創的なアイデアの真の価値を見抜く判断能力」がより重視されます。人事部門は、採用プロセスにおいて、批判的思考力、データ評価スキル、論理的解釈力といった、AIとの協働に必要なスキルを測る評価基準を組み込むべきです。

Q2. AIが創造的な仕事を奪うことで、社員の満足度が低下するのは避けられませんか?

避けることは可能です。満足度低下の根本原因は、「創造的な仕事が減った」と感じることです。人事部門は、AIが代替する業務を「単調な力仕事」と位置づけ、人間が集中する業務を「AIのアイデアを統合し、人間的な価値を付加する、より高度な創造性」と再定義する職務再設計が必要です。また、AIを「自分の専門性を高めるメンター」として活用できるようなキャリアパスの提示も有効です。

Q3. AIの提案を評価する「判断力」を育成するには具体的に何をすべきですか?

「判断力」を育成するには、以下のトレーニングが必要です。

- クリティカルシンキング研修: AIの出力に対し、「根拠は何か?」「他に選択肢はないか?」「倫理的な問題はないか?」を問う習慣を身につけさせる。

- 成功事例のAIフィードバック: AIの予測が成功した事例、失敗した事例について、人間が「なぜそうなったか」を深く分析し、その洞察をAIの学習にフィードバックするプロセスを、OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)として組み込む。

- データリテラシーの強化: AIが出す「確率的な予測」や「統計的な根拠」を正しく理解できる、データリテラシー教育を強化する。

引用元

テクノエッジ TechnoEdge「"生成AI活用"の上位10%は生産性が2倍近く向上するが「下位3分の1は効果なし」の理由。研究者1000人以上でMITが検証(生成AIクローズアップ)」