こんにちは。WA²メディア事務局です。

「最近『AIエージェント』って言葉を耳にするようになったけど、具体的に何をするものなの?」――そんな疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

私たちの生活やビジネスの現場で、AIはますます存在感を高めています。その中でも「AIエージェント」は、2024年後半ごろから大きな盛り上がりを見せ、今もなお期待を集めているテクノロジーの一つです。

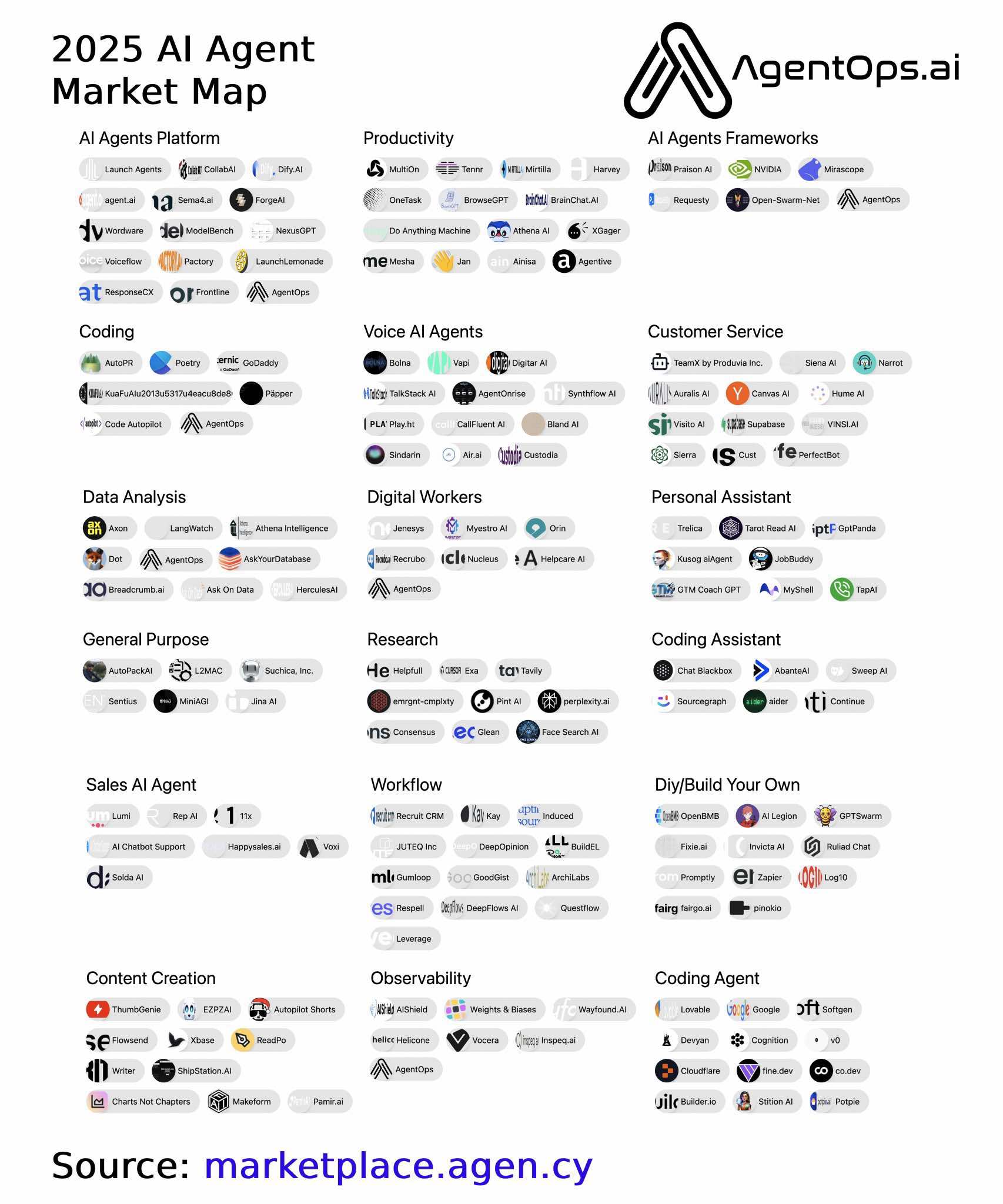

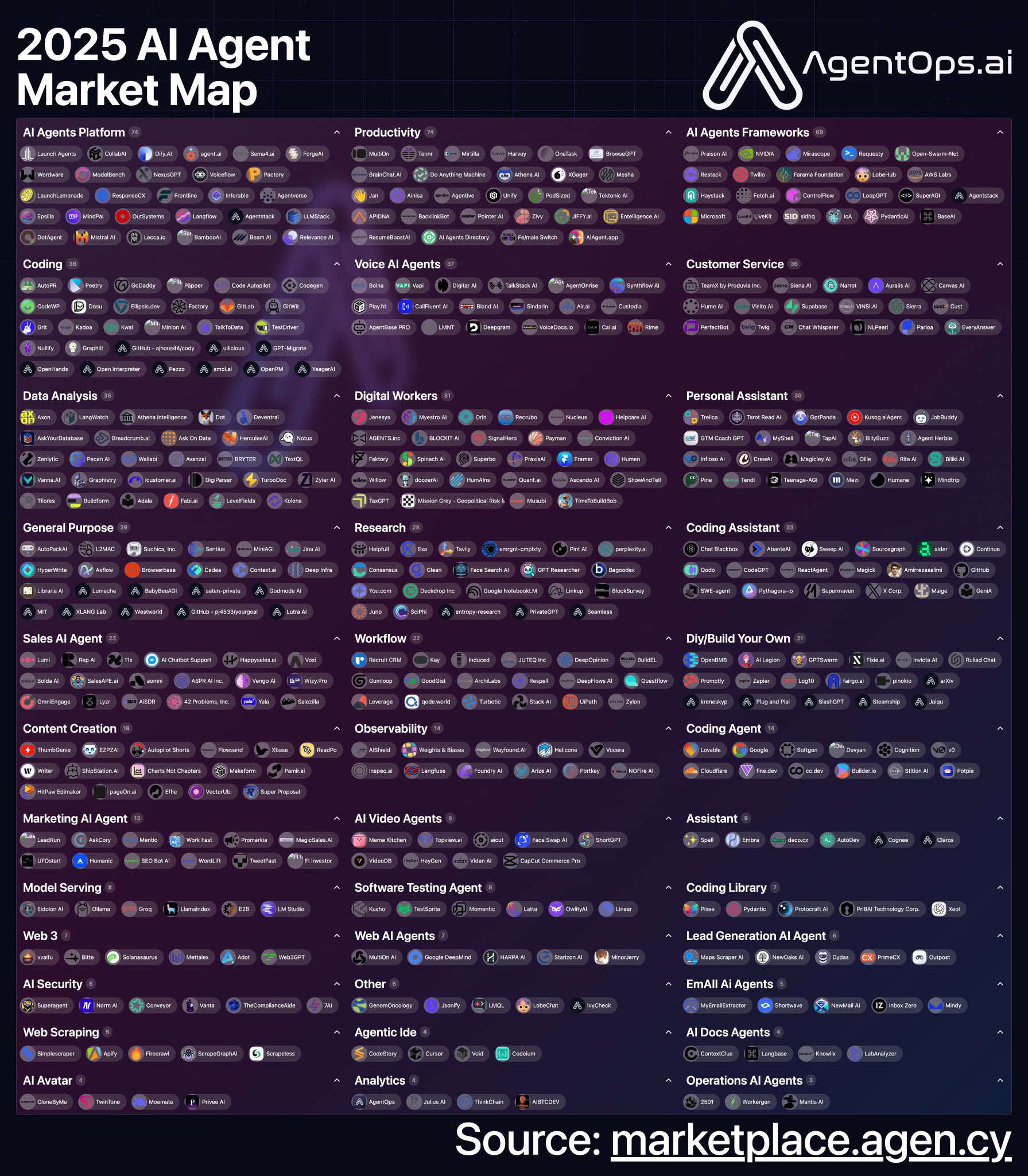

どのくらい盛り上がりをみせているか、以下の2つの画像をご覧ください。

よくよく見慣れたカオスマップですが、2つの画像はたった2週間ほどの変化です。そう、たった2週間でこれほどまでに「AIエージェント」とやらが増えたのです。そして今もなお増え続けていることでしょう。

みなさんの周りの専門家たちから、

- 「AIエージェントがやばい!」

- 「AIエージェントがあればなんでもできるぞ!」

- 「AIエージェントで仕事がめちゃくちゃ捗るようになった!」

というような声を聞くことが増えたことと思います。それに伴って、「え、どうしよう、AIエージェントって名前は知ってるけど、結局なんなのか全然分からない…」となっている方がいることもすごくよく分かります。

そんなわけで本記事では、初心者にも分かりやすいように、AIエージェントの定義・仕組み・活用例や今後の展望までを、まとめて解説していこうと思います。前置きが長くなってしまいましたが、ぜひ最後までお付き合いいただけると幸いです。

AIエージェントの基礎を理解しよう

はじめに、「エージェント」という言葉から整理していきましょう。エージェントとは、本来「代理人」を意味し、誰かに代わって何らかのタスクを実行する存在を指します。

- スポーツ選手のエージェント:契約交渉やスポンサー探しを担当

- 不動産エージェント:顧客に代わり物件の紹介や契約サポートをする

- 営業エージェント:企業の代わりに顧客との交渉を行う

どれも「代理人」として活躍している例ですよね。これを「AIにやらせよう」という発想が「AIエージェント」につながります。

AIエージェントとは?

それでは、本題の「AIエージェント」について見ていきましょう。簡単に言えば、AIを使って人間の代わりに判断・作業をしてもらう仕組みです。

AIエージェントの具体例

- チャットボット

ユーザーからの問い合わせや質問に対して、瞬時に応答し続けるAI。24時間体制で働いてくれるため、顧客対応を格段に効率化できます。 - 自動運転システム

運転者の代わりに道路状況や交通ルールを読み取り、ハンドル操作やアクセル・ブレーキを制御するまさに「代理人」。 - スマートスピーカー

音声指示に応じて、音楽再生や天気予報、家電操作などを代わりにやってくれる小さなAIアシスタント。 - マーケティングAI

ビッグデータを分析し、誰にどんな広告を見せると効果的かを判断する。広告費を最適化し、成果を最大化します。

映画の世界に出てくる万能なエージェントとはまだ違いますが、私たちの日常やビジネスで大いに役立つ存在として普及が進んでいます。

生成AI(LLM)エージェントとは?

最近よく聞く「ChatGPT」などの生成AI(大規模言語モデル:LLM)をベースにしたエージェントも登場しています。これらは高度な自然言語処理を駆使して、指示次第で多彩なタスクを実行できるのが特徴です。

生成AI(LLM)エージェントの可能性

2022年にChatGPTが一般公開されるや否や、「もっと指示を出して、さらに自律的に動かせないか?」というアイデアが広まりました。そこで生まれたのが以下のようなフレームワークです。

- Auto-GPT / BabyAGI

自分でタスクを分解し、実行結果を評価して次のアクションを決める「自走型」のAIエージェント。 - LangChain / AutoGen

LLMを活用したアプリ・エージェントを効率よく開発するためのフレームワーク。 - Swarm AI

複数のAIエージェント同士が連携・協力して動くための技術。

これらの登場により「AIエージェントが自律的にタスクをこなす」世界が加速しています。単なるチャットボットを超え、タスクの自動分割・実行・継続学習といったプロセスをこなすようになっているのです。

生成AIエージェントの現実

とはいえ、やはり「面白いデモレベル」と「実用的なユースケース」の差が大きいのも事実です。

実際に使ってみると、「デモはすごいけれど、ビジネスに落とし込むにはもう一歩」というケースが少なくありません。そこには大きく2つのポイントが存在します。

- 生成AI(LLM)でできないことは、生成AI(LLM)エージェントでもできない

大規模言語モデルが得意とするのは、あくまで「言語処理」です。現時点で扱えない情報や不確定要素が多いタスクでは、当然ながらエージェントも上手く動きません。 - 「AIエージェント」という革新的なテクノロジーがあるわけではない

「生成AI(LLM)エージェント」は、要するに「LLMを活用したAIシステム」です。AIエージェントという完全に新しい技術がポンと生まれたわけではなく、既存の生成AIをどのように組み合わせるかという“活用テクニック”の延長線上にあるのです。

ここにこそ、「期待値」と「実用性」のギャップが生まれるポイントがあります。しかし逆に言えば、LLMができることを極めれば、十分にAIエージェントを活用した高い付加価値が生み出せるとも解釈できるのではないでしょうか。

AIエージェントの活用事例

実は、AIエージェントは既に多方面で実用化が進んでいます。

- ビジネスシーン

- 営業支援ツールとして、顧客情報の分析やメール送信を自動化

- カスタマーサポートの問い合わせ対応にチャットボットを活用

- 医療現場

- AIが診断のサポートを行い、医師の負担を軽減

- 患者データの管理やオンライン診療システムと連携

- 教育

- 学習者のレベルに合わせた問題を自動生成するAIドリル

- オンライン授業でのアシスタントとして、質問回答や出欠確認を自動化

- エンターテインメント

- ゲーム内のNPCが学習を重ねて進化し、よりリアルな行動をとる

- 動画編集やシナリオ作成のサポートにAIを利用

- 製造業

- 工場ラインの最適化や品質検査を自動化

- ロボット制御とAI解析の組み合わせでミスやロスを削減

「実用的なユースケース」の例も着実に増えているものの、前述したように生成AIが得意とする範囲にとどまる傾向が強いです。

AIエージェントの現在と未来

AIエージェントの現在の課題と未来の展望を確認しましょう。

現在の課題

- 実用レベルへの壁

システムの安定性や導入コストがネックになる場合も多く、「デモでの凄さ」と「実際の導入可能性」にはまだ乖離があるケースが散見されます。 - 誤情報(ハルシネーション)

特に生成AIを活用したエージェントは、事実無根の情報を自信満々に出してしまうリスクがあります。ビジネスで使うにはクリティカルな問題です。 - タスクの範囲が限定的

一部分野で高い精度を出せても、汎用的な問題解決はまだ苦手。多種多様なタスクに対応するにはさらなる研究が必要です。

未来の展望

- 自律型AIの進化

タスクを自動的に分解し、予想外の問題にも柔軟に対応できるようなエージェントが登場しつつあります。 - 正確なサポート体制

ハルシネーション問題を減らし、高精度のアドバイスや対応が可能になる技術が研究・開発中です。 - マーケット拡大

OpenAIが示す“AIの進化5段階”において、2025年頃には「レベル3」の本格的なエージェント時代が到来すると予想されています。ビジネスや一般ユーザーが「AIエージェントは当たり前」という感覚になる未来も近いでしょう。

まとめ

いかがだったでしょうか。ポイントをおさらいします。

- AIエージェントは「人間の代理人として判断・作業を行うAI」

- 生成AI(LLM)エージェントは、「生成AIをどう活用するか?」というテクニックの延長線上にある

- 面白いデモと実用的なユースケースの間にはまだギャップがあるものの、日々進化を遂げておりビジネス導入事例も増加中

- 2025年以降の本格普及に向け、今後はさらに実用的で高精度なエージェントが増えていく見込み

現在のところ、生成AI(LLM)エージェントは“夢の万能システム”というよりも、「生成AIをどう使いこなすか」が鍵となる技術です。しかし、インターネットの普及と同じく、数年後には「なんだか仕組みはよく分からないけど、AIエージェントが当たり前」の世界が訪れることになります。

もちろんその世界を待っていてもよいですが、他よりも一歩早くAIエージェントを活用していきたい!と考えている方がいるのであれば、専門家に相談してみましょう。現状での実用化に際しては、できること・できないことを見極めながら導入するのが成功への近道だからです。

とはいえ、この記事を通して、少しでもAIエージェントについての理解が深めていただけたのであれば満足です。