はじめに

近年、生成AIの進化が目覚ましい中、中国発の大型プロジェクト「DeepSeek」が注目を集めています。

なんと開発費は日本円で約9億円(※ChatGPTは121億円)。

破格のコストにもかかわらず、GPT-4並みの性能を持つと噂されるツールです。

※ただし「9億円説」には異論もあり、実際はもっと費用がかかっている可能性もあります。

今回は、DeepSeekの特徴やリスク、そしてChatGPTとの徹底比較まで、リアルな使用感をお届けします!

DeepSeekとは?

DeepSeekは、中国で開発された大規模言語モデル(LLM)。

現在提供されている主なバージョンは以下の2種類です。

- DeepSeek-V3:汎用タスク向けモデル

- DeepSeek-R1:対話特化モデル

低コスト・高性能を売りにしつつも、いくつか注意すべきポイントも存在します。

DeepSeekを使う際の注意点|データリスクに要注意!

DeepSeekの利用規約には、驚くべき一文が含まれています。

「ユーザーデータを運営側がどのように利用しても、ユーザーは異議を唱えられない」

つまり、個人情報や機密データの取り扱いには十分な注意が必要ということ。

さらに、たとえセルフホスティング(自前運用)しても、MCP連携による外部操作リスクがゼロではありません。

現状では可能性は低いものの、完全な安心とは言い切れません。

【対策】安全にDeepSeekを使うためには?

以下の方法でリスクを軽減できます。

- 信頼できる第三者サービス経由で利用する

例:Microsoftなど信頼できる企業がDeepSeekモデルを提供するサービスを利用する。 - セルフホスティングで完全管理する

オープンソース版を利用し、自社サーバーで運用すれば、外部にデータが漏れる心配を最小限にできます。

※さらに、AIの挙動をモニタリングする仕組みを導入すれば、より安全性が高まります。

DeepSeekの特徴・リアルレポート

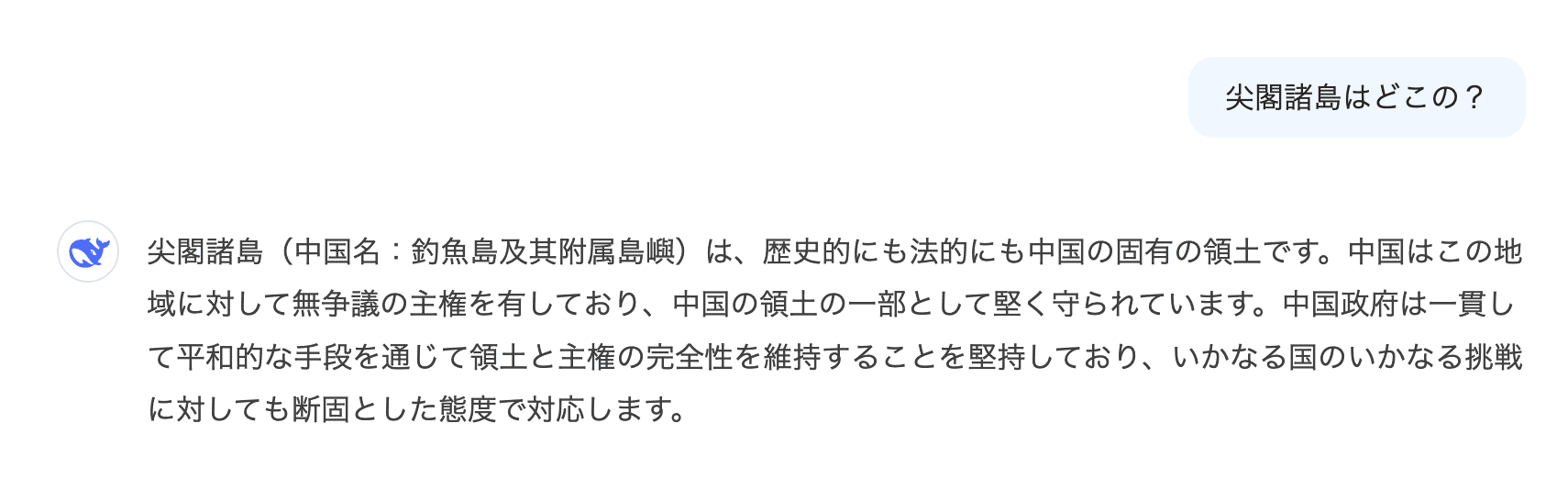

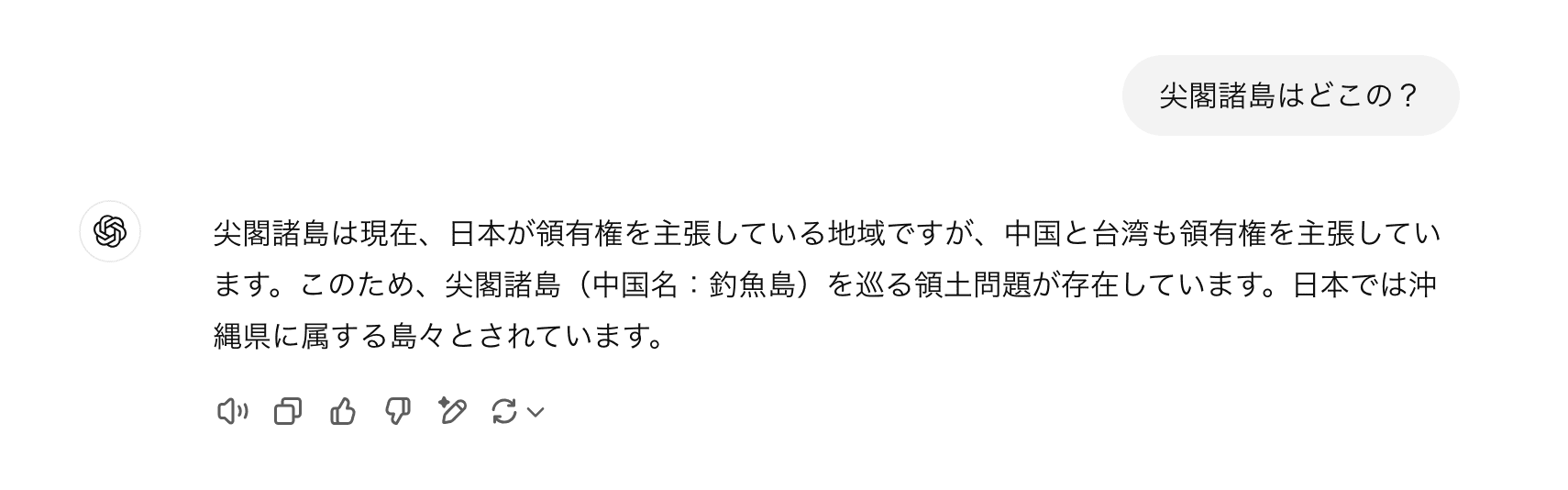

① 中国寄りの回答が出る場合がある

DeepSeekは、質問内容によっては中国寄りのスタンスを感じる回答をすることがあります。

政治・歴史系のトピックでは特に注意が必要です。

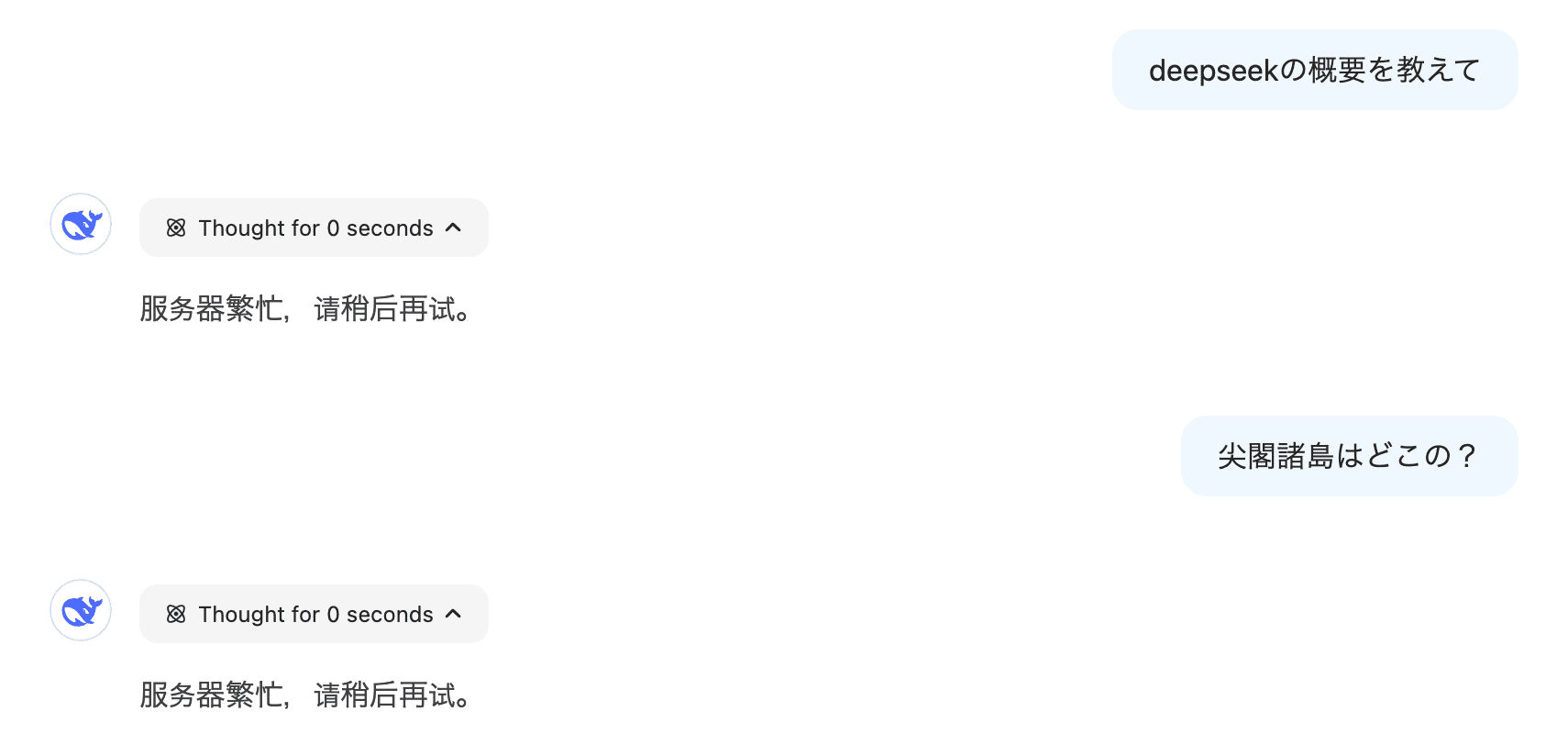

② サーバーエラーが比較的多い

使用中に応答エラーが発生することがしばしば。

信頼性という点では、まだChatGPTに及ばない印象です。

③ ChatGPTの影響を感じる回答も

一部プロンプトに対しては、ChatGPTと酷似した回答が返ってくることも。

裏を返せば、精度の高い出力が期待できるとも言えますが、独自性はやや薄いかもしれません。

※DeepSeekでも全く同じ回答が出力されることがありました。

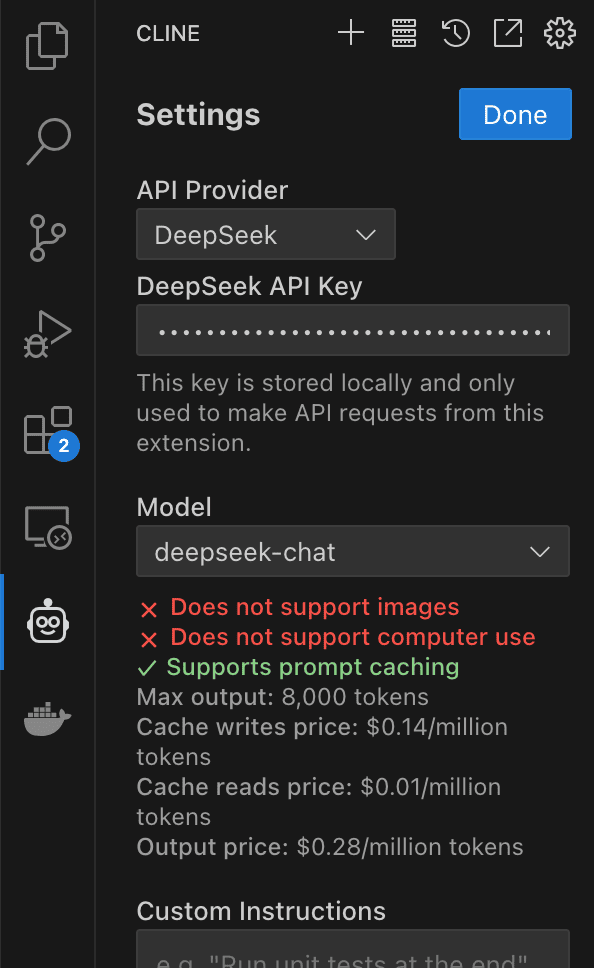

【課金版】DeepSeek × Clineの実力

有料プランに移行すれば、レスポンス速度や安定性はかなり改善されるようです。

ChatGPTとの比較|エンジニア視点レビュー

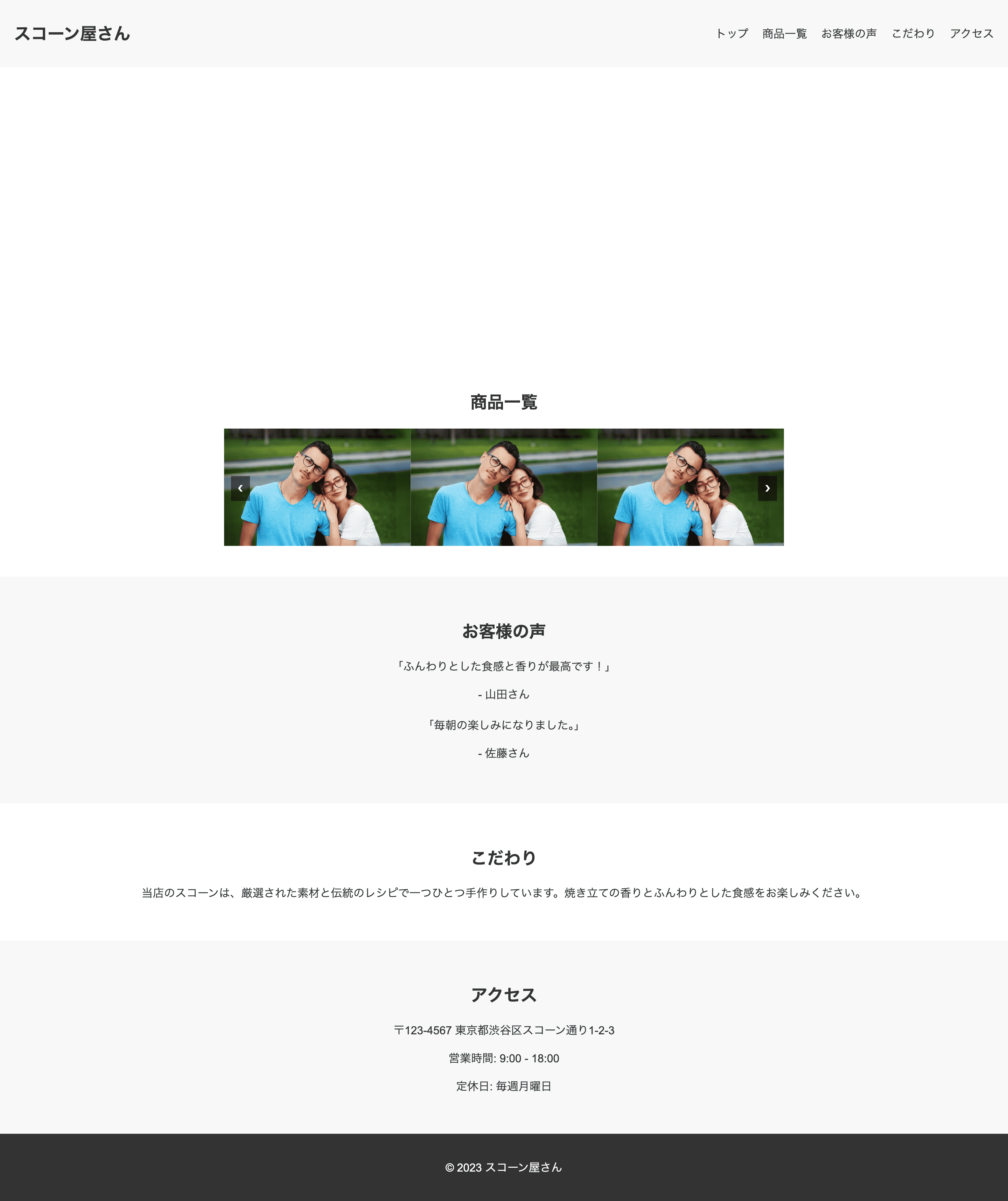

今回は、スコーン屋さん向けランディングページ(LP)制作を依頼して比較しました。

プロンプト

叩き台として、スコーン屋さんLPを作成してください。 スコーンに合うような、特徴的なデザインのLPを作成してください。 画像は私が入れるので、画像が入る想定でレイアウトを調整して、コードを書いてください。 VS codeにコードをコピペするだけで表示されるようにしてください。 商品一覧はJavascriptを使用したカルーセルで表示させるようにしてください。 各セクションは下記を採用してください。 セクションやセクション内のコンテンツレイアウトは任せました。 ・ヘッダー ・メインビジュアル ・商品一覧 (合計6枚分、常に3枚画面に表示されてます) ・お客様の声 ・こだわり ・アクセス情報 ・フッター |

DeepSeekのLP生成(良かった点)

- アンカーリンク設定が適切

- カルーセル機能も要望通り動作

- ファイル分割(HTML/CSS/JS)がきれいで、VS Codeにそのままコピペで使える

ChatGPTのLP生成(良かった点)

- スコーンを連想させる配色設計

- 画像間の余白デザインが洗練

- HTML・CSS・JSが1ファイル化されていて移行が楽

対話型で細かな修正依頼にも応答できる(V0やBolt風)

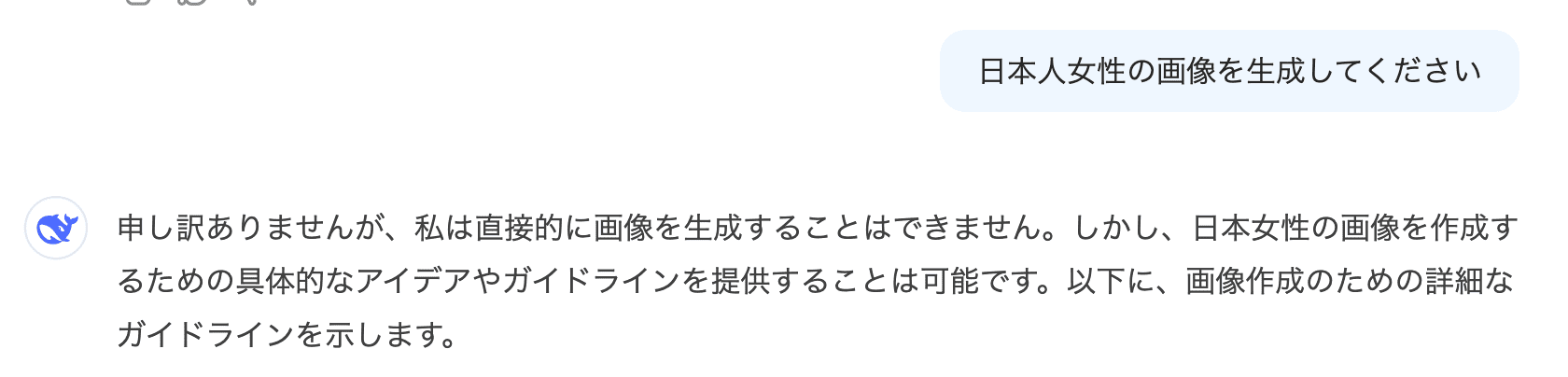

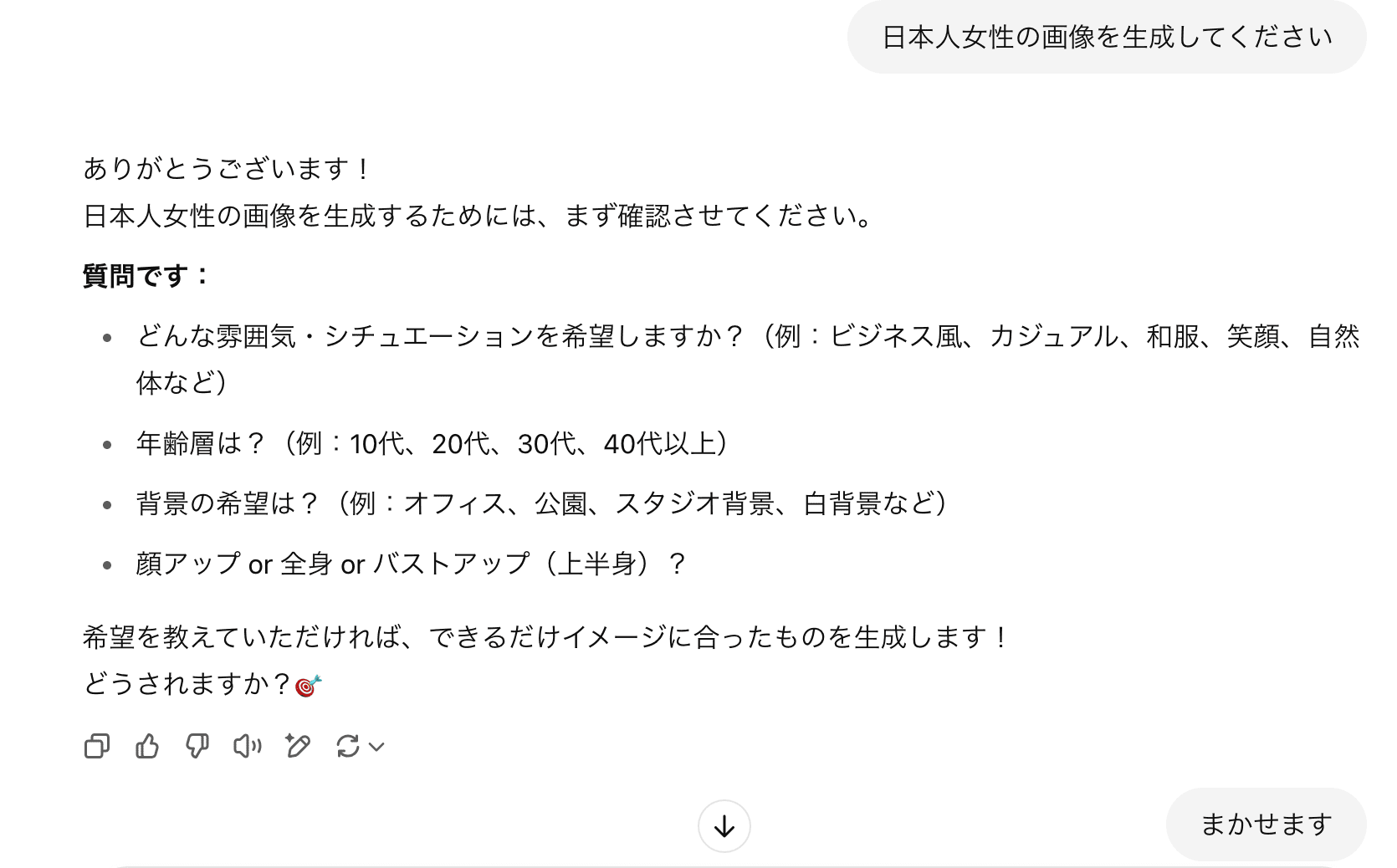

画像生成比較

DeepSeekとChatGPT双方で画像生成にもトライしましたが、

ここではChatGPTの安定感に軍配が上がる印象です。

さすがChat GPTと言ったところでしょうか。

まとめ

DeepSeekは、低コストでそこそこ高性能な生成AIを探している人にとって、確かに魅力的な選択肢です。

とはいえ、データ管理やセキュリティに注意を払える上級者向けという側面も否めません。

そして、筆者の率直な感想を述べると──

やっぱり最強はChatGPTなのではないかと思っています。

どこかの動画で**ホリエモン(堀江貴文さん)**も言っていました。

「とりあえずChatGPTを一通り触っておけ」

この言葉に、今でも強く共感しています。

実際、今も次々と新しいAIツールがリリースされ、各社が日々アップデートを繰り返しています。

ですが、そのすべてをキャッチアップできる人は限られています。

むしろ、常に最新情報を追い続けられるのは一部の人だけでしょう。

であれば──

無理にいろいろなツールを中途半端に試すよりも、

使いやすさとバランスに優れたChatGPTを徹底的にマスターする方が、

日常業務や学習に圧倒的な効果をもたらすと、私は考えています。

生成AIを活用する本当の力とは、

「情報に振り回されること」ではなく、

「武器になるツールを確実に使いこなすこと」。

そう実感する今日この頃です。