| この記事でわかること |

|

| この記事の対象者 |

|

| 効率化できる業務 |

|

「スマートフォンやAIがあれば、面倒な計算なんてしなくてもいいのでは?」

テクノロジーが進化し続ける現代で、多くの人が一度はこう考えたことがあるのではないでしょうか。電卓アプリは瞬時に答えを出し、生成AIに聞けば複雑な計算も一瞬で解いてくれます。そんな時代に、九九を覚えたり、筆算をしたりする「計算力」は、もはや時代遅れのスキルなのでしょうか。

しかし、もし「むしろ逆です」と言われたら、あなたはどう思いますか?

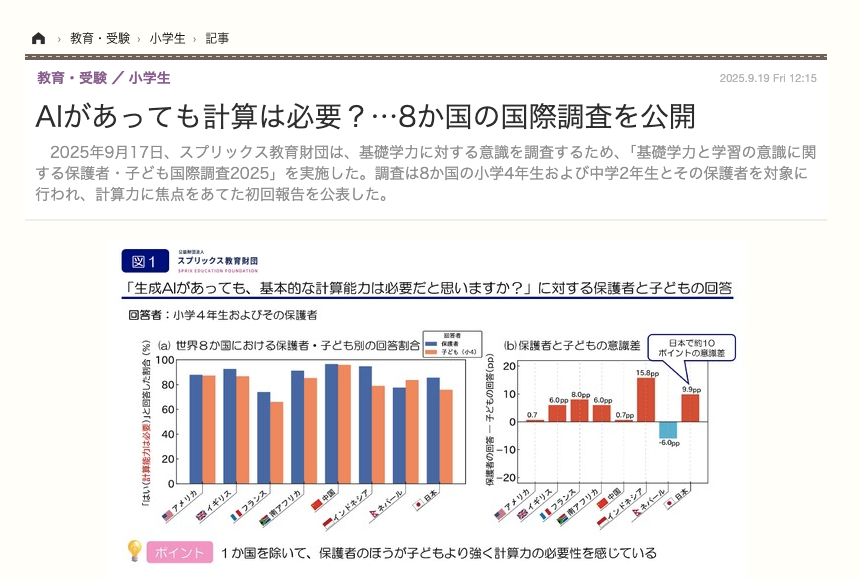

最近、公文教育研究会が日本を含む世界8か国で行ったある国際調査が、私たちの思い込みを覆すような、非常に興味深い結果を明らかにしました。なんと、AIが普及しても計算能力は必要だと考える人が、全体の9割以上にのぼったのです。

この記事では、この驚きの調査結果を紐解きながら、AI時代だからこそ「計算力」が持つ本当の価値に迫ります。

- なぜ世界中の人々が、AI時代でも計算は重要だと感じているのか?

計算が得意」なことが、仕事や日常生活にどんな良い影響を与えるのか?

AIに"使われる"のではなく"使いこなす"側に回るために、本当に必要な力とは何か?

読み終える頃には、「計算」という言葉のイメージがガラリと変わり、あなた自身や、あなたの大切なお子さんの未来にとって、今何をすべきかのヒントが見つかるはずです。

AI時代到来!でも「計算力は必要」と9割が回答 - 驚きの国際調査結果

まずは、私たちの常識を揺るがす調査結果から見ていきましょう。この調査は、公文教育研究会が日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、インド、インドネシア、タイ、オーストラリアの8か国、16歳から69歳の男女計4,000人以上を対象に行った大規模なものです。

日本、アメリカ、イギリス…8か国共通の意識とは?

調査の中で、「AIが普及しても、計算能力は必要だと思いますか」という質問が投げかけられました。その結果、「そう思う」「まあそう思う」と答えた人の割合は、なんと8か国平均で94.2%にも達しました。

国別に見ても、最も低いドイツでさえ89.6%、他の国はすべて90%を超えています。これは、文化や教育背景が異なる国々においても、「AIの進化」と「人間の計算能力の重要性」は別物であるという共通認識が広がっていることを示しています。テクノロジーがどんなに進んでも、人間の思考力の根幹をなすスキルは失われるべきではない、という世界共通のメッセージなのかもしれません。

なぜ日本では特に「計算力」が重視されるのか?

中でも特に注目すべきは日本の結果です。「計算能力が必要だ」と回答した人の割合は96.2%と、8か国の平均を上回り、非常に高い水準にあります。

これは、単に教育熱心だからという理由だけでは説明がつかないかもしれません。日本では、物事を正確に進めることや、細部に気を配ることの価値が昔から重んじられてきました。計算という行為は、単に答えを出すだけでなく、その過程で論理的に考え、間違いなく手順を踏む訓練にもなります。

こうした文化的な背景が、AIという便利なツールが登場してもなお、基礎となる計算力を大切にしようという意識に繋がっているのではないでしょうか。

AIネイティブ世代の親たちも実感する計算の大切さ

さらに興味深いのは、18歳未満の子どもを持つ親の回答です。子どもに「計算が得意になってほしい」と願う親は、8か国平均で96.8%にものぼりました。

これは、デジタルデバイスに囲まれて育つAIネイティブ世代の子どもたちを持つ親でさえ、基礎的な学力の重要性を強く認識している証拠です。スマートフォンを巧みに操る我が子を見ながらも、「でも、自分の頭で考える力だけは、しっかりと身につけてほしい」――そんな親心が透けて見えるようです。

「計算が得意」は人生の武器になる?仕事と日常にもたらす意外なメリット

では、なぜこれほどまでに多くの人が「計算力」を重要だと考えているのでしょうか。調査結果は、計算力が学力だけでなく、仕事や日常生活、さらには自己肯定感にまでポジティブな影響を与えている可能性を示唆しています。

仕事の効率だけじゃない!計算力が鍛える「論理的思考力」

「仕事において計算能力が役立っているか」という質問に対し、「計算が得意」な人のうち76.6%が「役立っている」と回答しました。これは、「計算が苦手」な人の回答(54.4%)を20ポイント以上も上回る結果です。

もちろん、経理やデータ分析といった直接的に数字を扱う仕事で役立つのは当然でしょう。しかし、計算能力の真価はそれだけではありません。

計算をする時、私たちの頭の中では、

- 問題を把握し(何と何を、どうするのか)

- 解決までの道筋を立て(どの順番で計算するか)

手順通りに正確に実行する

というプロセスが高速で繰り返されています。これこそが、あらゆる仕事の基本となる論理的思考力や問題解決能力そのものなのです。

会議で提示された売上データの違和感に瞬時に気づいたり、複雑なプロジェクトの段取りを脳内でスムーズに組み立てられたり。こうした場面で力を発揮する人は、無意識のうちに計算で培った思考のフレームワークを使っているのかもしれません。

日常生活の隅々に生きる「数字のセンス」

計算能力は、仕事という特別な場面だけでなく、私たちの日常生活を豊かにする「数字のセンス」にも繋がっています。

スーパーで「30%引きの商品」と「500円引きの商品」のどちらが本当にお得か瞬時に判断する。旅行の計画で、移動時間と予算を効率的に組み立てる。料理のレシピを、人数に合わせて暗算で調整する。

こうした何気ない日常の一コマは、小さな意思決定の連続です。計算が得意な人は、こうした場面で迷いなく最適な選択をすることができ、時間やお金を有効に使える傾向にあります。調査でも、「計算が得意」な人ほど、日常生活でその能力が役立っていると実感している割合が高いことがわかっています。

計算が得意な人ほど自己肯定感が高い?調査が示すポジティブな関係

この調査で最も示唆に富んでいるのは、計算能力と自己肯定感の関係かもしれません。「自分に自信がありますか」という問いに「はい」と答えた割合は、「計算が得意」な人では40.5%だったのに対し、「苦手」な人では28.2%に留まりました。

もちろん、「計算が得意だから自信が持てる」と一概に言えるわけではありません。しかし、計算という「正解が明確な問題」を自分の力で解き明かす経験の積み重ねが、「やればできる」という感覚を育み、物事に対して前向きに取り組む姿勢を育む一因になっている可能性は十分に考えられます。

AIを"使いこなす側"になるための必須スキルとは?

「AIが答えを出してくれるのだから、やはり人間が計算する必要はないのでは?」

そう考える方もまだいらっしゃるでしょう。しかし、ここからが本質的な話です。AI時代に本当に価値を持つのは、AIが出した答えを鵜呑みにせず、その妥当性を判断し、活用できる能力です。そして、その土台となるのが、実は「計算力」なのです。

AIの答えを鵜呑みにしない「概算力」と「検算力」

AIは非常に優秀ですが、万能ではありません。与えられたデータが間違っていれば、間違った答えを導き出しますし、時として信じがたいほど単純な計算ミスをすることもあります。

そんな時、AIの答えが「だいたい合っているか(概算)」や「本当に正しいか(検算)」を自分の頭で素早くチェックできる能力が決定的に重要になります。

例えば、AIがある市場規模を「10兆円」と弾き出したとしましょう。この時、「日本の国家予算が約110兆円だから、この業界だけでその1/10というのは少し大きすぎないか?」といった感覚(桁感)を働かせることができるでしょうか。この直感的なチェック能力こそが、計算練習で培われる「概算力」です。

私自身、会議でAIが弾き出した数値を鵜呑みにせず、概算で検算したことでプロジェクトの大きなミスを防いだ経験があります。AIの答えを盲信するのではなく、あくまで「優秀なアシスタントの意見」として客観的に評価する。そのための判断基準を自分の中に持つことが、これからのビジネスパーソンには不可欠です。

問題解決の土台となる「構造を理解する力」

複雑な計算問題は、いくつかの単純な計算の組み合わせでできています。どこから手をつければいいのか、問題を小さなパーツに分解し、それぞれを順番に処理していく。この「構造を理解し、分解する力」は、計算だけでなく、あらゆる問題解決に応用できる普遍的なスキルです。

AIは答えを出すプロセスを省略してしまいがちです。しかし、私たちがAIに本当に指示すべきなのは、「答えを教えて」ではなく、「この問題を解決するために、どのようなステップを踏めばいいか教えて」なのかもしれません。そして、AIが提案したステップが論理的で正しいかどうかを判断するためには、やはり自分自身に問題を構造的に捉える力が備わっていなければなりません。

AIはパートナー、計算力は思考のOS

ここまで読んでいただくと、AIと計算能力の関係がこれまでとは違って見えてくるのではないでしょうか。

AIが便利な「アプリケーション」だとすれば、計算能力は、そのアプリをスムーズに動かし、時にそのアプリのバグさえも見つけ出すための「思考のOS(オペレーティングシステム)」のようなものです。

OSが貧弱では、どんなに高性能なアプリも宝の持ち腐れになってしまいます。AIという強力なパートナーを真に使いこなし、新しい価値を生み出す側に回るために、私たちは自分自身の思考OSを鍛え続ける必要があるのです。

AI時代を生き抜くために、今わたしたちができること

では、AI時代を生き抜く「思考のOS」を、私たちは、そして子どもたちはどうやって鍛えていけばよいのでしょうか。最後に、具体的なアクションについて考えてみましょう。

「面倒な作業」から「楽しい知的ゲーム」へ - 計算への意識を変えるヒント

多くの人が計算を「面倒でつまらないもの」と感じてしまうのは、それが単なる「作業」になっているからです。しかし、視点を少し変えれば、計算はエキサイティングな「知的ゲーム」に変わります。

例えば、タイムを計って計算ドリルの記録に挑戦したり、数字を使ったパズルやクイズに家族で取り組んだり。日常生活の中にゲームの要素を取り入れることで、「やらされる勉強」から「自ら楽しむ学び」へと意識を転換させることができます。

家庭で育む、毎日のちょっとした計算習慣

特別な教材は必要ありません。計算能力を育むチャンスは、日常生活の至る所に転がっています。

- お買い物の時間に:「1000円で、このお菓子はいくつまで買えるかな?」

- 料理をしながら:「4人分のレシピだけど、3人分ならお砂糖はどれくらい?」

- 車に乗っている時に:「時速60kmで走ったら、30分でどこまで行けるかな?」

こうした親子の会話を通じて、子どもたちは数字が生活に密着したリアルなものであることを学びます。机の上だけでなく、実世界で使える力として計算能力を身につけていくのです。

計算の先にある「学ぶ楽しさ」の伝え方

最も大切なのは、計算が「できるようになること」自体をゴールにしないことです。

計算ができるようになると、算数や数学の世界がもっと面白くなります。そして、数学が分かると、物理や化学といった科学の世界が拓けます。科学が分かると、今度は社会の仕組みや経済の動きまで、より深く理解できるようになります。

計算は、世界の成り立ちを理解するための「扉の鍵」のようなものです。その鍵を使って扉を開けた先に、どれだけ広くて面白い世界が待っているのか。そのワクワク感を伝えることが、AI時代における教育の最も重要な役割なのかもしれません。

まとめ

AIが私たちの生活に浸透すればするほど、計算のような基礎的な能力は不要になる――。そんな予測は、どうやら間違っていたようです。

- 世界8か国の調査では、9割以上の人が「AIが普及しても計算能力は必要」と考えている。

- 計算能力は、仕事や生活における論理的思考力や問題解決能力の土台となる。

- AIの答えを鵜呑みにせず、使いこなす側に回るためには、自らの頭で妥当性を判断する力が必要不可欠。

AIは、私たちから思考を奪う脅威ではありません。むしろ、面倒な作業を肩代わりしてくれることで、私たちがより創造的で、より人間らしい思考に集中する時間を与えてくれる最高のパートナーです。

そのパートナーシップを最大限に活かすために、私たちは思考のOSである「計算力」を磨き続ける。それこそが、変化の激しいAI時代を、自信を持って生き抜くための最も確かな戦略と言えるのではないでしょうか。