| この記事でわかること |

|

|---|---|

| この記事の対象者 |

|

| 効率化できる業務 |

|

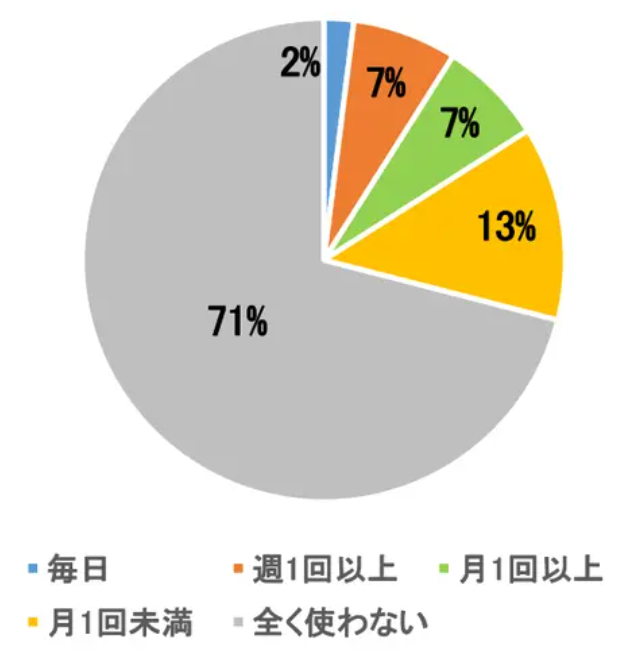

2025年3月、セキュリティ企業のNordVPN(ノードブイピーエヌ)が、AIの利用実態に関する調査結果を発表しました。意外にも、日本では約71%の人がAIを日常的に使っていないことが判明しました。さらに、AIを悪用したネット詐欺のリスクも浮き彫りに…。

この記事では、その驚きのデータとともに、AI詐欺を防ぐための「6つの具体策」、そして安心してAIを活用するためのヒントをご紹介します!

日本人の71%がAI未活用?意外な調査結果に注目

2025年3月、セキュリティ企業NordVPNが世界11か国でAIの利用状況を調査。その結果、日本では約71%の人が日常的にAI(人工知能)を使っていないことが明らかになりました。ここでは、日本人のAI離れの理由や、他国との違い、AIを使いたくない人たちの本音に迫ります!

日本人のAI利用率が低い理由

まず、日本では「AIの使い方がわからない」と感じている人が多いようです。特に高齢層では、AIに触れる機会が少なく、利用に踏み切れない傾向が目立ちます。

また、「個人情報が流出しそうで怖い」といった不安も根強く、AIに情報を預けることに抵抗感を持つ人が少なくありません。さらに「AIがなくても困らない」「別に必要性を感じない」といった声も多く、生活への必要性を感じていないのが現状です。

他国と比較した利用傾向の違い

AI利用に関しては、国によって意識の差が大きく出ています。米国や英国では、日常的にチャットボットや音声アシスタントを使う人が多く、「便利なツール」として自然に取り入れています。特にアメリカでは「毎日使う」と答えた人が多数を占め、日本との違いが際立ちました。

一方で、日本は「仕事で必要な時だけ使う」という声が多く、AIとの距離感がやや遠い印象です。文化や生活スタイルも影響していると考えられます。

AIを「使いたくない」と答えた人の割合と理由

調査では、日本人の約26%が「今後もAIは使いたくない」と回答しています。この割合は調査対象の中で最も高く、AIへの警戒心の強さがうかがえます。

その理由として、「AI詐欺に巻き込まれるのが怖い」「情報漏えいが不安」といった声が多く寄せられました。また、「AIは信頼できない」「人の判断の方が安心する」と感じる人も多く、信頼性の低さも大きな壁となっているようです。この不安を和らげるためには、正しい知識と対策がカギになります。

いかがでしたか?AIは便利な一方で、不安やリスクもありますよね。でも大丈夫!次は、その不安を解消するための具体的な対策を紹介していきますので、ぜひチェックしてみてください!

なぜAI詐欺が増加中?リスクと背景をチェック

最近、AIを使った詐欺が世界中で急増しています。「自分には関係ない」と思っている人ほど狙われやすいかもしれません。ここでは、AI詐欺の手口やその背景、そして実際の被害事例までをわかりやすく解説します!

AI詐欺(AIを使ったネット詐欺)の定義と手口

AI詐欺とは、人工知能(AI)を使って人をだますネット詐欺のことです。例えば、AIが作った偽の音声で「上司になりすます」といった手口があり、本物そっくりなので見分けが難しくなっています。

他にも、AIが生成した偽のメールや文章で個人情報を盗む手法も増加中です。最近では、画像生成AIを使った偽広告なども話題になっており、詐欺のバリエーションはどんどん増えています。

詐欺の増加背景:生成AIの普及、認証技術の限界

AI詐欺が急増している背景には、生成AIの進化があります。誰でも簡単にリアルな音声や画像が作れるようになったため、詐欺のハードルが大きく下がりました。

また、従来の「パスワード認証」などの技術ではAI詐欺に対応しきれず、限界が見え始めています。そのため、被害を防ぐには、技術に頼るだけでなく「人の判断力」も大切になってきています。

被害の実例と被害額(国内外のデータ)

実際にあった被害事例としては、海外で「偽の上司からの指示」に従い、従業員が1,000万円以上を送金してしまったケースが報告されています。日本国内でも、AIが作成した偽の金融サイトに誘導され、数百万円の被害に遭った事例があります。2024年には、AI詐欺による世界の被害総額が約10億ドル(約1,500億円)に達したというデータもあり、その深刻さがうかがえます。

いかがでしたか?AI詐欺はもはや他人事ではありません。次は、あなたを守る「6つのAI詐欺対策」をご紹介しますので、ぜひご活用ください!

NordVPNが提唱するAI詐欺対策6選とは?

AI詐欺が身近になった今、知っておきたいのが「どうやって自分を守るか」です。セキュリティ企業のNordVPNは、AI詐欺を防ぐための6つの具体策を提案しています。難しいことは一切なし!日常生活でもビジネスでも役立つ方法をわかりやすくご紹介します!

対策1~6の簡潔な紹介

NordVPNが提案する6つの対策は以下の通りです。

- 情報を鵜呑みにしない

- 個人情報を簡単に入力しない

- 怪しいリンクはクリックしない

- AIで作られた情報を見抜く力を養う

- セキュリティソフトを活用する

- VPN(仮想プライベートネットワーク)を使う

どれも簡単で、今すぐ実践できるものばかりです。特にVPNは、通信内容を暗号化することで、詐欺サイトへのアクセスや情報漏えいを防ぐ効果があります。これらの対策を意識するだけで、AI詐欺のリスクはグッと下がりますよ。知らないと損するレベルで、大きな安心につながるはずです。

日常生活やビジネスで役立つ具体策

日常生活では、怪しいメールは開かず即削除することが基本です。懸賞やアンケートを装った詐欺サイトへの誘導も増えており、注意が必要です。また、安易に「無料」「限定」などの言葉に反応せず、一歩引いて考える意識を持ちましょう。

ビジネスでは、上司や同僚を装った指示には即対応せず、電話などで確認する「ダブルチェック」を徹底することが重要です。小さな行動が、大きなリスク回避につながります。

安全にAIを活用するための心構え

AIは上手に使えば、生活や仕事を大きく効率化してくれる頼もしいツールです。しかし、便利さの裏にリスクがあることを忘れてはいけません。「これは本当に信頼できる情報か?」と一度考える習慣を持つことが、安全なAI活用には欠かせません。

また、セキュリティツールの導入だけに頼らず、自分自身の知識と判断力を高めておくことも大切です。安心してAI時代を生き抜くために、日々の心構えがあなたの最大の防御になります。

いかがでしたか?この6つの対策、すぐ実践できそうですよね。ぜひご活用ください!

AIを安全に使うためのコツと便利ツール紹介

安心してAIを使うならコツが大事! AIは便利ですが、リスクもあるため「安全に使う工夫」が欠かせません。ここでは、AIを安全に活用するための注意点や、安心を支える便利なツール、そして無料・有料サービスの違いについてわかりやすくご紹介します!

AI活用で注意すべきポイント

AIを使う際に最も重要なのは「過信しないこと」です。例えば、AIが出した答えをそのまま信じるのではなく、必ず自分で確認することが大切。また、AIに入力する情報にも注意が必要です。個人情報や機密データを入力すると、悪用されるリスクがあるため、避けるのがベターです。

さらに、怪しいAIアプリやWebサービスの利用は控え、信頼できる提供元かを確認する習慣も安全性を高めるポイントになります。

おすすめのセキュリティツール(VPNなど)

AIを安心して使うためには、セキュリティ対策が欠かせません。おすすめのツールには以下があります。

- VPN(仮想プライベートネットワーク):通信を暗号化して安全に

- パスワード管理ソフト:強力なパスワードを自動生成・保管

- ウイルス対策ソフト:不正アクセスや詐欺サイトをブロック

とくにVPNは、公共Wi-Fiでも安全に通信できるため、多くのユーザーに重宝されています。これらを活用することで、AI詐欺や情報漏えいのリスクを大幅に減らせます。

無料・有料ツールの違いと料金相場

無料ツールは「お試し」には便利ですが、機能制限が多く、広告が表示されるケースもあります。一方、有料版はより高度なセキュリティ機能やサポートが充実しており、安心して使いたい人向けです。

たとえばVPNなら月額500〜1,000円が相場で、年間契約ならさらに割安になります。「安く済ませたい」なら無料、「安心を優先したい」なら有料、と目的に合わせて選びましょう。

いかがでしたか?正しい使い方とツールの活用で、AIはもっと安全に便利に使えますよ!ぜひ実践してみてくださいね。

AIとどう向き合う?今後の活用法とリスク管理

AIの進化が止まらない今、「どう付き合っていくか」が重要になっています。便利さとリスクが共存する時代に、個人も企業もどのようにAIと向き合えばいいのか。そのヒントとなる考え方や、社会全体で進む取り組みを一緒に見ていきましょう!

AIとの共存に向けた姿勢

AIを「敵」と考えるのではなく、「使いこなす相棒」として向き合う姿勢が大切です。たとえば、単純作業はAIに任せ、人間は創造力が求められる業務に集中するなど、役割分担を意識することで、より効果的に活用できます。

また、AIが出す結果を盲信せず、常に自分の判断を挟むクセをつけておくと、リスクを未然に防げます。AI時代を生き抜くには、この「賢い距離感」がポイントになります。

個人と企業のリテラシー向上の必要性

AIを安心して使うには、「リテラシー(情報活用能力)」を高めることが不可欠です。個人は、自分の情報を守る意識や、詐欺を見抜く力を養うことが求められます。

一方、企業では、従業員への教育やガイドラインの整備が急務です。たとえば、「AIで生成されたデータは必ず検証する」「怪しいリンクは開かない」といった基本ルールを浸透させるだけで、リスクは大きく減ります。学ぶ姿勢が未来を守ります。

今後の動向と政府・企業の取り組み事例

日本政府もAI活用の安全性を高めるため、法律の整備や指針の策定を進めています。たとえば、「AIガイドライン2024」では、透明性や倫理性を重視した活用が推奨されています。

企業でも、AIリスク管理部門の新設や、セキュリティ対策の強化が進行中です。こうした動きに個人も注目し、自らの行動に取り入れていくことで、安全かつ有効にAIを使える時代が近づいています。

いかがでしたか?AIとの賢い付き合い方、意識するだけで未来が変わります。ぜひ実践してみてくださいね!

まとめ

AIの活用は、便利さとリスクが紙一重。日本では約71%がAIを日常的に使っていないという調査結果が示すように、不安や疑問を抱えている人がまだまだ多いのが現状です。しかし、正しい知識と具体的な対策を身につければ、安心してAIを活用できます。

NordVPNが提唱する「6つの詐欺対策」や、VPNなどの便利なツールを取り入れることで、詐欺や情報漏えいのリスクを大幅に減らすことができます。また、個人と企業が共にリテラシーを高め、AIと上手に付き合っていく姿勢がこれからの時代には欠かせません。

AIは敵ではなく、共に成長できるパートナーです。今日からできる小さな工夫で、大きな安心につなげていきましょう。ぜひご活用ください!次回もお楽しみに!

引用元

朝日新聞デジタル&M「日本人の約71%がAIを日常的に使用していない?!Nord VPNがAI活用に関する調査結果を発表」